Le vertige est une sensation qui désoriente et qui peut impacter considérablement la qualité de vie, entraînant de l’anxiété et une limitation des activités quotidiennes. Parmi les nombreuses causes de vertiges, le Vertige Positionnel Paroxystique Bénin (VPPB) est la plus fréquente. Bien que souvent impressionnant et effrayant, le VPPB est généralement bénin et surtout facilement traitable. Explorez ce qu’est le VPPB, ses causes, ses symptômes et les méthodes de traitement efficaces offertes, notamment par la physiothérapie, pour vous aider à retrouver un équilibre stable et une meilleure qualité de vie.

Qu’est-ce que le VPPB ?

Le terme vertige vient du latin « verter » qui signifie tourner, désignant ainsi une sensation giratoire intense. Le VPPB est caractérisé par des épisodes brefs et intenses de vertige rotatoire, où vous avez l’impression que vous ou votre environnement tourne. Cette sensation est différente de l’étourdissement, qui s’apparente plutôt à un état d’ébriété ou de tangage.

Le VPPB est un trouble vestibulaire lié au système d’équilibre situé dans l’oreille interne. Il survient lorsque de minuscules cristaux de carbonate de calcium, appelés otoconies ou otolithes, normalement attachés dans l’utricule de l’oreille interne, se détachent et migrent dans les canaux semi-circulaires qui régulent l’équilibre. Lorsque la tête bouge dans certaines positions spécifiques (comme regarder vers le haut, se coucher ou se retourner dans le lit), ces cristaux flottants se déplacent dans le liquide des canaux, stimulant anormalement les récepteurs nerveux. Ce mouvement envoie des signaux erronés au cerveau, provoquant l’illusion de mouvement.

Autres causes fréquentes de vertiges

Bien que le VPPB soit la cause la plus fréquente, d’autres troubles peuvent aussi être à l’origine des vertiges :

- Labyrinthite aiguë : infection virale provoquant des symptômes soudains.

- Maladie de Ménière : épisodes récurrents de vertiges durant 2 à 24 heures, souvent associés à une perte auditive.

- Vertiges d’origine vasculaire : liés à une mauvaise circulation sanguine.

- Vertiges post-traumatiques : apparaissent après un trauma à la tête.

- Atteinte vestibulaire périphérique : problème au niveau de l’oreille interne.

- Atteinte neurologique centrale : trouble affectant le système nerveux central.

👉 Une évaluation par un professionnel de la santé, tel qu’un physiothérapeute, est essentielle pour distinguer ces causes et proposer un traitement adapté.

Quelle est sa fréquence ?

Le VPPB est la cause la plus fréquente de vertige, représentant environ 25 à 35 % de toutes les causes de vertiges et 60 % des cas de vertige périphérique. On estime que 2,4 % des personnes connaîtront un épisode de VPPB au cours de leur vie. Il touche principalement les adultes plus âgés, avec un pic de fréquence autour de la cinquantaine, et il est plus fréquent chez les femmes (environ 64 % des cas). Il est rare avant 35 ans, sauf en cas d’antécédent de traumatisme crânien.

Les symptômes du VPPB

Les symptômes typiques du VPPB incluent :

- une véritable sensation de vertige rotatoire (ça tourne), très intense et brusque.

- des épisodes courts, durant généralement moins d’une minute, parfois quelques secondes.

- déclenchés par des changements de position de la tête : se lever ou se coucher, se tourner dans le lit, regarder vers le haut. Ces vertiges sont souvent plus présents le matin.

- fréquemment associés à des nausées et parfois des vomissements.

- une difficulté temporaire à maintenir l’équilibre et à marcher peut survenir après l’épisode de vertige rotatoire.

- le VPPB ne cause PAS de perte auditive ni d’acouphènes. Si ces symptômes sont présents, d’autres causes doivent être investiguées.

Types de VPPB

Il existe trois types de VPPB, selon le canal semi-circulaire affecté :

- VPPB du canal postérieur : c’est le type le plus courant, représentant près de 90 % des cas.

- VPPB du canal horizontal : concerne 5-10 % des cas, souvent déclenché en tournant la tête de côté en position allongée et peut durer plus longtemps.

- VPPB du canal supérieur (ou antérieur) : la forme la plus rare (environ 1 % des cas), potentiellement plus intense et difficile à diagnostiquer et traiter.

Comment diagnostiquer le VPPB ?

Le diagnostic du VPPB est principalement clinique et repose sur la description des symptômes par le patient. Le médecin ou physiothérapeute vérifiera l’absence de troubles auditifs ou neurologiques associés.

Les manœuvres diagnostiques clés sont :

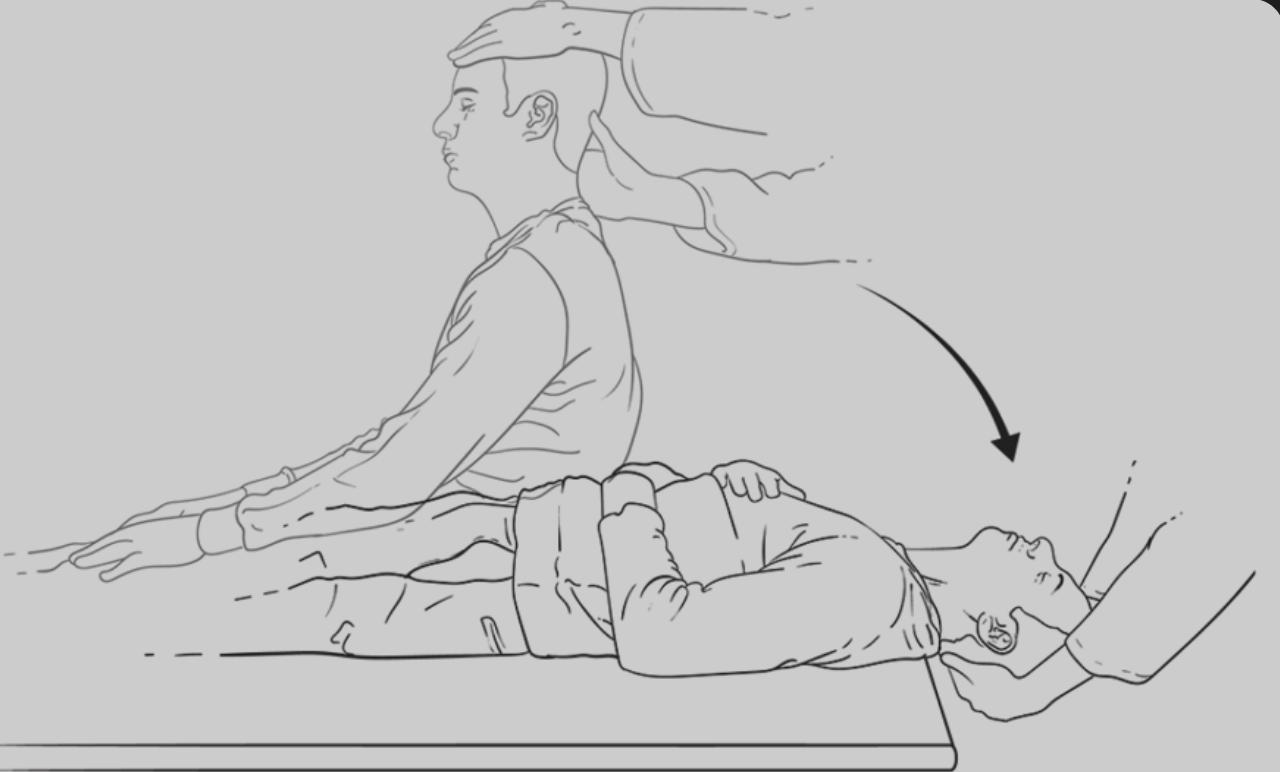

- la manœuvre de Dix-Hallpike : Utilisée pour les VPPB des canaux postérieur et supérieur, elle consiste à basculer rapidement le patient d’une position assise à une position couchée, tête tournée à 45 degrés et légèrement pendante. Le déclenchement d’un vertige et l’observation d’un mouvement involontaire des yeux (nystagmus) confirment le diagnostic, avec une précision supérieure à 90 %.

- Manœuvre d’inclinaison de la tête à plat : visant spécifiquement le canal semi-circulaire antérieur. La manœuvre consiste à déplacer rapidement un patient d’une position assise prolongée à une position couchée sur le dos, en inclinant sa tête d’environ 30 degrés en dessous de la table d’examen pour qu’elle pende au bout. Le clinicien observe ensuite les yeux du patient pendant environ 60 secondes à la recherche d’un nystagmus descendant caractéristique, ce qui indique un résultat positif pour le VPPB du canal antérieur.

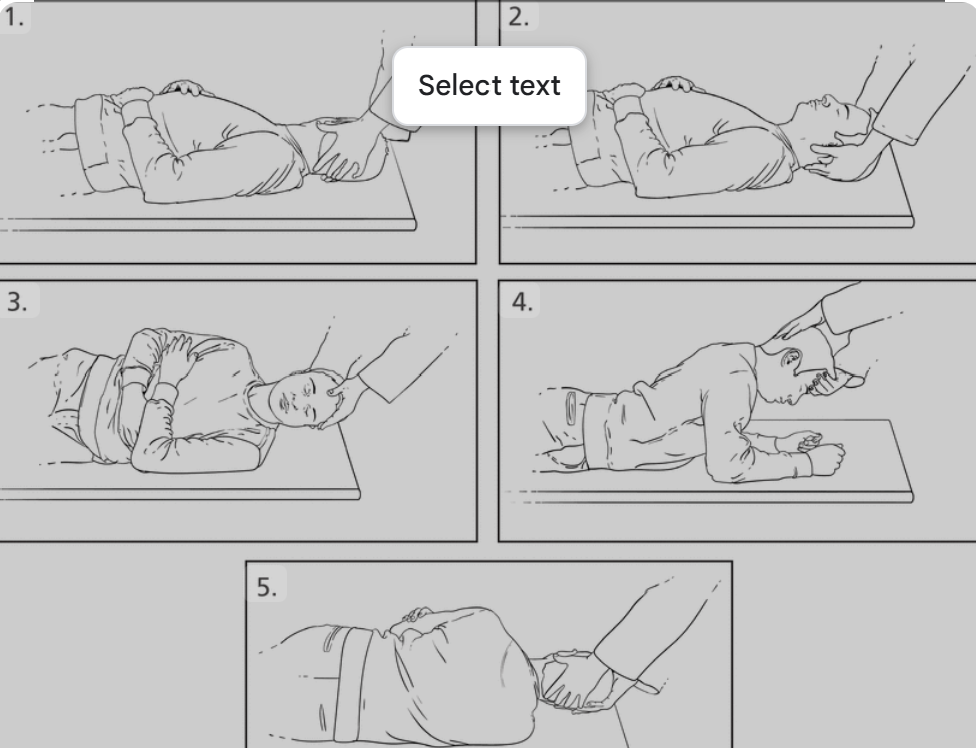

- Test de Lempert : procédure d’évaluation et de traitement pour les problèmes de VPPB affectant le canal semi-circulaire horizontal. Cela implique une rotation lente à 360 degrés de la tête et du corps pour utiliser la gravité afin de déplacer un cristal libre (otoconie) hors du canal et de le ramener dans l’utricule, ce qui résout le vertige. La procédure nécessite un positionnement et un timing précis pendant 30 à 60 secondes dans chaque position pour permettre au cristal de se stabiliser.

Ces manœuvres peuvent provoquer des étourdissements sévères ou une sensation de vertige, mais elles sont essentielles pour identifier le canal affecté. Des tests supplémentaires (audiogramme, VNG, vHIT, VEMP, IRM) peuvent être nécessaires si les symptômes sont atypiques, ne répondent pas au traitement, ou sont associés à des signes neurologiques.

Options de traitement et de soulagement

Le VPPB est entièrement traitable. La prise en charge rapide et efficace est cruciale pour éviter l’aggravation des symptômes et la diminution de la qualité de vie.

1. La physiothérapie et la rééducation vestibulaire

La physiothérapie vestibulaire est le traitement principal et le plus efficace pour le VPPB. Elle est pratiquée par des physiothérapeutes formés à cette rééducation spécifique.

L’objectif de la rééducation vestibulaire est de rééduquer le système nerveux central à développer de nouvelles stratégies d’équilibration. Elle utilise la plasticité cérébrale pour pallier les déficits de l’oreille interne, en s’appuyant sur l’interaction entre la vision, l’oreille interne et les capteurs des muscles du corps.

Manœuvres spécifiques de repositionnement ou libératoires : ces manœuvres sont conçues pour guider les cristaux déplacés vers l’utricule, où ils seront naturellement résorbés par le corps.

- Manœuvre d’Epley : couramment utilisée et très efficace (80 à 100 % d’efficacité) pour le canal postérieur.

- Manœuvre de Sémont : une autre manœuvre libératoire fréquemment pratiquée, notamment pour le canal postérieur.

- Manœuvre de Lempert : pour le VPPB du canal horizontal.

- Manœuvre de la tête pendue ou de Yacovino : pour le canal supérieur.

Le succès dépend fortement de l’engagement du patient à effectuer les exercices appris. Les résultats peuvent être immédiats, même si le problème est présent depuis plusieurs années. Une seule manœuvre peut être suffisante, mais parfois plusieurs séances sont nécessaires. Le taux de guérison est supérieur à 80 % et peut atteindre plus de 90 % avec une seconde manœuvre.

La durée et le déroulement du traitement : Un programme de rééducation vestibulaire s’étend généralement de quelques jours jusqu’à 10 semaines, avec une moyenne de 3 séances pour un bon résultat. Les premières séances peuvent être difficiles car elles reproduisent les sensations désagréables, mais il est crucial de persévérer. Le physiothérapeute enseigne des exercices à reproduire à domicile, quotidiennement, par niveaux de difficulté croissants.

Le physiothérapeute prendra également en compte les attitudes classiques des patients, comme la posture figée, l’anxiété, la peur du mouvement ou les tensions musculaires cervicales, qui peuvent aggraver les symptômes.

La rééducation vestibulaire trouve son origine dans des techniques développées par la NASA pour aider les astronautes à gérer la désorientation en apesanteur. Aujourd’hui, elle est devenue la méthode de référence en physiothérapie pour traiter le VPPB.

2. Traitement médical et autres approches

- Supplémentation en vitamine D : Recommandée pour les patients présentant une carence, car elle peut réduire le risque de développement et de récidive du VPPB.

- Éviter les mouvements rapides de la tête : Une consigne simple pour les patients, bien que la rééducation vise à les aider à tolérer ces mouvements.

- Traitement chirurgical : Rarement nécessaire et envisagé uniquement dans les cas graves et persistants qui ne répondent pas aux autres traitements, après plusieurs mois de physiothérapie intensive et de supplémentation en vitamine D. L’occlusion du canal postérieur est une chirurgie qui a un taux de réussite supérieur à 90 %, mais elle comporte un risque de perte auditive.

Conclusion

Le VPPB, bien que déroutant et angoissant, est un trouble bénin qui ne doit pas devenir une charge permanente. Une compréhension approfondie de ses mécanismes et une prise en charge rapide et appropriée sont essentielles pour retrouver une vie sans vertiges. La rééducation vestibulaire en physiothérapie et d’autres approches médicales, offre une solution sûre et très efficace.

Des études montrent que la majorité des patients constatent une amélioration significative dès 1 jours à 3 semaines de traitement, avec un taux de succès supérieur à 80 %. Toutefois, certaines affections comme la maladie de Ménière répondent moins bien à cette rééducation et nécessitent une prise en charge différente.

Commentaires récents